无风扇里的AI革命:工控小主机成工业大模型落地“最后一公里”

工业AI的“死亡峡谷”:为什么云端大模型走不进车间?

2023年,某汽车零部件巨头尝到苦果:

部署在云端的缺陷检测大模型,在实验室准确率高达99.2%,落地到冲压车间后暴跌至67%。

致命三连击:

1️⃣ 网络抖动导致200ms响应延迟→产线被迫降速30%

2️⃣ 高清视频流传输月耗带宽费$12万

3️⃣ 德国总部以GDPR为由禁止视频离境

这正是全球工业AI的残酷现状——云端大模型与车间场景间横亘着“死亡峡谷”。

而填平峡谷的关键角色,竟是传统认知中“低算力”的工控小主机。

无风扇设计:工业场景的生存密码

▶ 物理法则的胜利(对比消费级设备)

挑战维度 | 消费级GPU方案 | 工控小主机方案 |

振动环境 | 显卡脱落风险>40% | 50G抗振认证 |

粉尘防护 | 风扇积尘致死率83% | IP40全密封 |

温度适应性 | 40℃以上降频 | -20~70℃全速运行 |

生命周期 | 平均1.8年更换 | 7×24小时×5年 |

某光伏龙头工厂实测数据:采用无风扇工控机后设备故障率下降76

扛起大模型的“最后一公里”:三大技术突围

突围1:边缘推理引擎重构

模型手术刀

通过OpenVINO工具链对大模型层剪枝:

ResNet-152 → 精简为ResNet-34 + 量化INT8

体积压缩87% | 能耗降低64% | 精度损失<2%

异构计算爆发

英特尔酷睿Ultra处理器内置NPU:

l # 负载分配示例

l vision_model.run_on(npU) # 视觉检测

l control_logic.run_on(cpu) # 设备联动

l alarm_system.run_on(gpu) # 实时告警

突围2:时间敏感网络(TSN)加持

在东莞某PCB工厂的实践:

◾ 工控主机作为TSN主时钟

◾ 统一调度:

机械臂运动控制(<100μs抖动)

高清AOI检测(4K@60fps)

物料RFID识别

产线节拍从22秒压缩至15秒

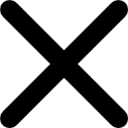

突围3:自主决策闭环

实战:大模型在极端场景的重生

案例1:钢铁厂熔炉口的视觉检测

挑战:1200℃热辐射导致镜头模糊 + 电磁干扰

方案:

▸ 工控主机部署在距熔炉15米防爆柜

▸ 内置红外热像补偿算法

▸ 模型动态补偿图像畸变

成果:表面缺陷检出率从68%→94%,误报率下降40%

案例2:极地科考站设备预测维护

挑战:-45℃低温 + 卫星链路延迟>6秒

方案:

▸ 宽温型工控机运行LSTM预测模型

▸ 本地存储3年工况数据

▸ 每月同步1次参数更新

成果:设备意外停机减少82%

2024技术拐点:当大模型钻进铁盒子

新一代工控主机进化方向:

算力密度革命

Intel Meteor Lake实现38TOPS算力(功耗<28W)

模块化设计:可插拔NPU加速卡

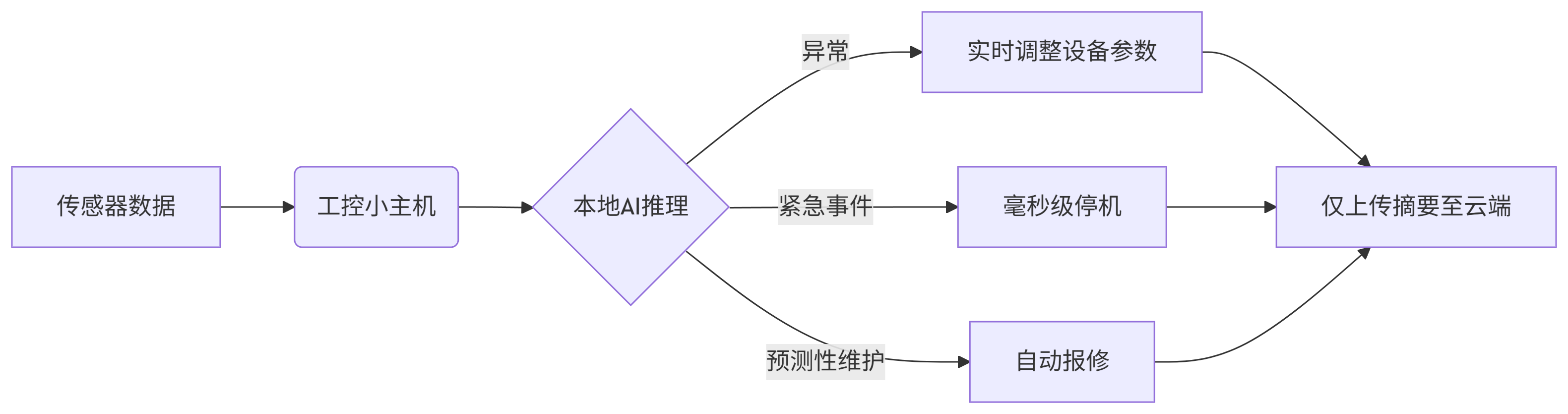

自主智能体生态

某注塑工厂应用后,换模时间缩短45%

安全可信架构

英特尔TEE技术实现“数据不离机”

符合IEC 62443工业安全标准

选型生死局:工业AI主机的三大铁律

算力冗余陷阱

❌ 盲目追求高端GPU → 能耗超标+空间冲突

✅ 选择平衡公式:所需算力(TOPS) = 峰值帧率×模型复杂度×安全系数

例:30fps检测需15TOPS,选配20TOPS机型

连接性魔鬼细节

必选:2xTSN网口 + 5x工业串口

关键:支持OPC UA协议桥接

维护性黑暗法则

“产线不会为你预留维护窗口”

▸ 选择带vPro远程管理机型

▸ 模块化设计支持热插拔

静默革命的终极哲学

当某全球重工巨头在财报中写道:

“通过边缘化部署减少90%云端依赖”,没人注意到数千台无风扇工控主机正在震耳欲聋的车间里无声运转——这恰是工业AI最性感的形态。